ディプロマ試験は、事前準備が結果を左右する大切な試験です。

必須アイテムについては、試験や研修の「要領」にしっかり記載されていますので、まずは必ずご確認ください。

ここでは、私の過去の受験経験から「毎回絶対持っていく」アイテムを4つ紹介します。どれも当日の試験運びをスムーズにする助けになるはずです。

ディプロマ危険品試験シリーズ記事はこちら👇

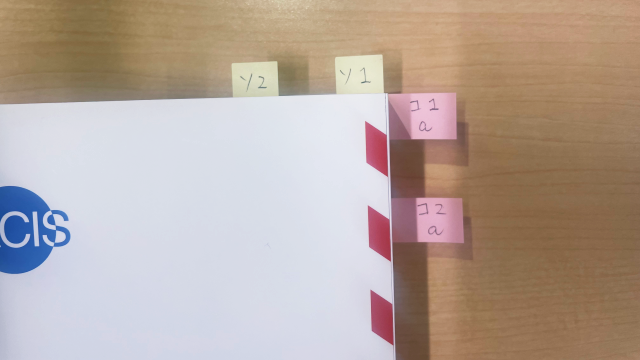

付箋

試験では規則書を引いて回答をします。そんな中、どこを参照したのか?やその場所へ素早くアクセスできるよう、付箋を貼っておくのは非常に有効です。私の場合色を使い分けます。また、貼る位置を縦や横にすることによって、さらに検索性が高まります。

試験当日参照箇所にはそこにわかるようにどんどん付箋を貼ります。

(たとえば 個別問題⒈a であれば コ1a の様に自分なりの法則性を持って付箋へ書き込んだ上で貼り付けます。)

試験中は必ず見直しが必要になります。付箋を貼っておけば、その見直しの時に同じ時間をかけずに目的の箇所にたどり着くことが出来て時間を短縮できます。

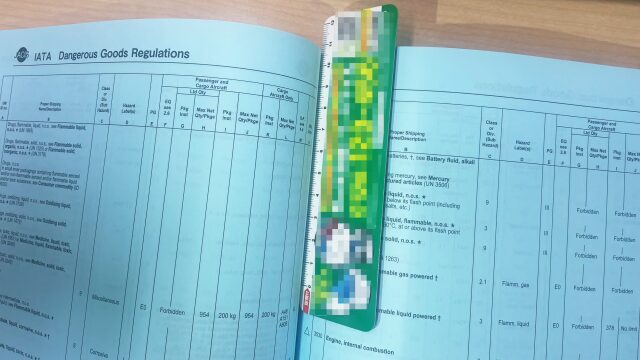

定規

「長さを測らないのに定規って試験に関係あるの?」と思う方もいるかもしれませんが、これが意外と便利。

文章を読むときに行をなぞって読みやすくしたり、必要に応じて線を引いたり、一番重要なのはページを押さえてキープできたりします。定規はページキープできればなんでもOKです。(写真は水道修理セールスでもらったマグネット付き定規)。

筆箱に忍び込ませれる小さいタイプがオススメです。ページキープのために指で抑えようとすると指は10本しかありませんが、定規があれば補助でキープしてくれます。

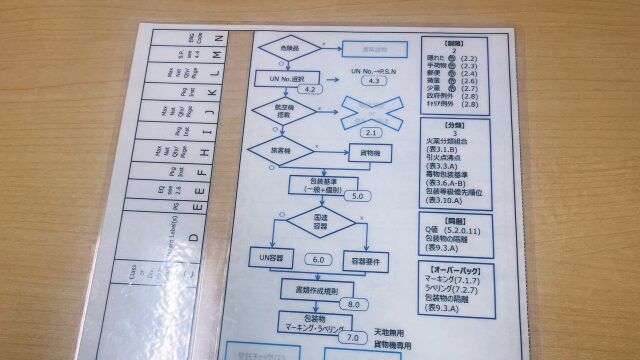

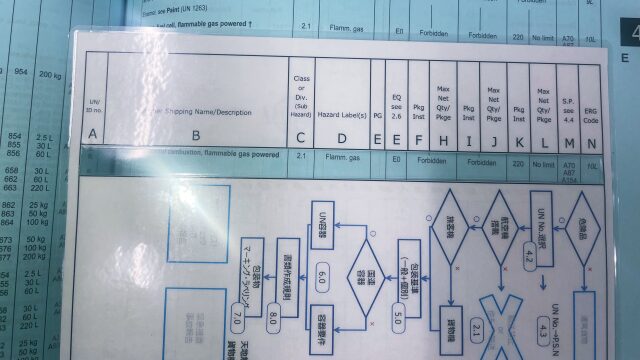

パウチした資料

以前ご紹介した私の記事は、私の経験から規則書のどこに何が書いてあるかがわかるようにした言わば羅針盤のようにまとめたものです。私の場合はそちらを紙へ出力し、さらにパウチして持ち込み資料としています。紙として持っていけば定規同様にページキープにも使うことができます。紙のままでも問題ありませんが、余裕があるならばパウチ加工しておくしっかりします。

私の場合はこれに加えて青ページで確認しやすい様にさらにさらに加工しています。

(本気です!)

私が紹介する持ち込み資料の記事は以下にリンクしますのでぜひご覧ください。

蛍光マーカー

蛍光マーカーについては、規則書が会社のもので、かつ、他の方も使用する場合は関係者と相談する必要があります。私の場合は事前に関係者への確認を済ませた上で、規則書の試験で参照した箇所ににマーカーで色付けしたラインをひいています。こうしてしておくと、ページ内でどこを参照したがかが一目でわかります。

目的はページ内でどこを参照したかが一目でわかるようにするためです。付箋とのコンボで復習時の参照箇所のアクセスは爆発的に効率化されます。

私の場合の色分けは基本は黄色、違う問題で何回も参照した箇所はピンクといったように自分なりのルールを決めています。

色塗りをしてしまうとまっさらな規則書が汚れてしまう反面、試験でどこを参照したかが振り返った時にわかるというメリットがあります。こうすることによって次回試験を受ける方へのメッセージになることもあります。

もし、蛍光マーカーで塗ることが関係者の意見でNGが出た場合には、簡易版になりますが消しゴムで消える鉛筆やシャープペンシルでラインをひいて試験後消すという手もあります。

まとめ

- 必須アイテムは必ず受験要領で確認

- 経験からのおすすめ4選:付箋・定規・パウチ資料・蛍光マーカー

- 準備を工夫すると試験中の時間を有効に使える

試験当日は時間との勝負です。事前の工夫が大きな安心につながりますので、ぜひ参考にしてみてください。

コメント